La coltivazione del fagiolo in Basilicata ha radici antiche (XVI secolo) come dimostrano diversi documenti storici conventuali. Per secoli, questo legume è stato considerato la “carne dei poveri” grazie al suo elevato contenuto proteico, motivo per cui, combinato con i cereali, costituiva un pasto completo per le classi meno abbienti.

Negli ultimi anni, la rivalutazione della dieta mediterranea, sostenuta dal mondo scientifico, e il ritorno ai sapori tradizionali hanno spinto i consumatori a cercare prodotti semplici e genuini. Il PSR Basilicata 2014-20, Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Sottomisura 10.2 Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, ha permesso di salvaguardare numerose specie ed ecotipi locali tra cui il fagiolo, che rischiavano di scomparire a causa del depauperamento fitosanitario e della bassa redditività.

Il recupero del germoplasma

Il progetto Purus ha adottato un approccio multidisciplinare per recuperare e valorizzare ecotipi di fagiolo rampicante storicamente rappresentativi del territorio lucano e adattati alle sue specificità nel corso dei secoli.

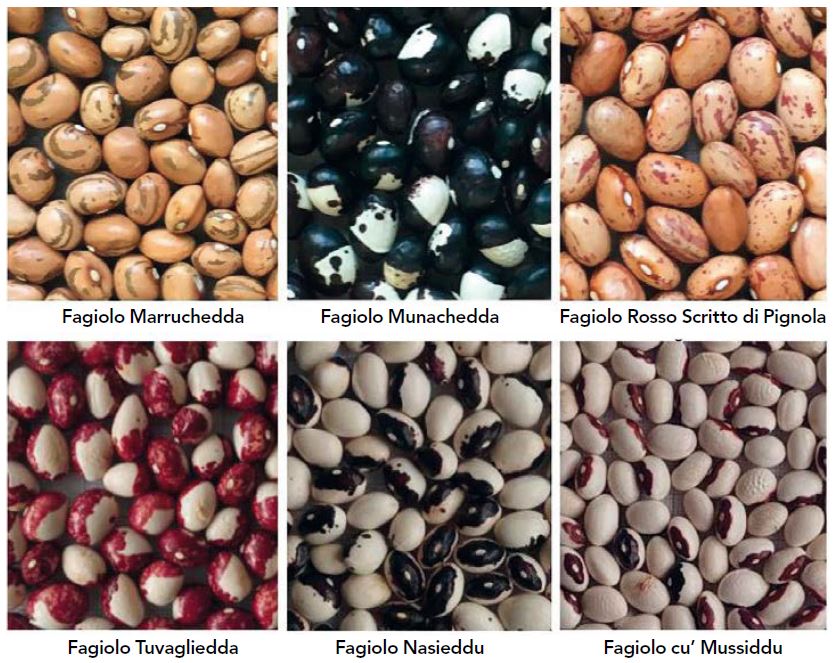

Il percorso è iniziato con il reperimento del materiale sementiero di sei ecotipi autoctoni presso gli «agricoltori custodi» di diversi areali interessati alla coltivazione del fagiolo, nella provincia di Potenza: il fagiolo Munachedda, Marruchedda, Tuvagliedda, Nasieddu e cu’ Mussiddu, tutti e cinque iscritti nell’Anagrafe nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare istituita con la legge n. 194 del 2015, art. 3 indicate nell’Allegato 2, e il Rosso Scritto del Pantano di Pignola, dal 2012 presìdio Slow Food e dal 2020 inserito tra i PAT (Prodotti Agricoli Tradizionali) della Regione Basilicata.

In particolare, sono stati recuperati 25 lotti di seme complessivamente. Il materiale sementiero è stato dunque sottoposto a tutte le analisi fitosanitarie e agronomiche.

I risultati ottenuti dalle indagini fitopatologiche hanno mostrano un forte depauperamento del materiale sementiero di tutti gli ecotipi analizzati. In particolare è stata riscontrata un’alta incidenza, tra i virus, di Bean Common Mosaic Virus su tutti i lotti di semi analizzati, tra i batteri di Pseudomonas syringae pv. phaseolicola e, tra i funghi, di Colletotrichum lindemuthianum.

L’elevata percentuale di semi infetti dai diversi agenti fitopatogeni, in quasi tutti i lotti analizzati, è dovuta essenzialmente al ciclo della coltivazione che viene praticato nei nostri areali di montagna (estivo/autunnale) e soprattutto al riutilizzo di materiale sementiero non certificato autoprodotto nelle diverse aziende. Si è dunque proceduto all’ottenimento di partite di seme prive di contaminazioni/infezioni da fitopatogeni. I lotti dei sei ecotipi di fagiolo recuperati fanno attualmente parte della banca del germoplasma disponibile presso il Centro di ricerche Bioagritest.

Nel corso di quattro annate agrarie(dal 2019 al 2021 e successivamente nel2024) sono stati allestiti diversi campi dimostrativi e/o sperimentali in diverse aree della Regione Basilicata, pressoquindici diverse aziende agricole. In ogni sito di prova sono stati valutati i diversi ecotipi di fagiolo, considerandoi principali parametri biometrici, produttivi, agronomici e fitosanitari al fine di valutare la resilienza genetica della varietà e l’adattabilità a piani agronomici e a programmi di produzione con metodi biologici e/o integratie l’inserimento delle varietà nel contesto dell’agroecosistema lucano.

Le prove in campo

In particolare, sono state prese in considerazione le principali fasce climatiche della Regione (altitudine slm superiore ai 1.000 m, compresa tra 600 e 1.000 m, inferiore a 600 m) al fine di ampliare l’areale di coltivazione del fagiolo senza, tuttavia, alterare le caratteristiche produttive e nutrizionali del prodotto primario. Da tale studio è emerso che il miglior areale di coltivazione degli ecotipi di fagiolo oggetto di indagine è rappresentato dalla zona climatica in cui si è avuta differenziazione degli stessi, nella fascia intermedia, areale rappresentato da una bassa pressione di parassiti e patogeni del fagiolo, con conseguente incidenza delle malattie ben al di sotto della soglia di danno che può essere arrecata alle coltivazioni. Inoltre, si tratta di una zona caratterizzata da bassa pressione degli afidi vettori, cosa che limita la diffusione delle malattie virali, in particolare quelle sostenute da virus trasmessi anche per seme. La sperimentazione ha evidenziato inoltre la forte influenza delle temperature sulla produzione della granella di fagiolo. Infatti, nelle aree climatiche al di sopra dei 1.000 slm, il rapido ritorno dei freddi invernali associato alle gelate tardive primaverili non consente la completa maturazione dei baccelli, influenzando fortemente la produzione della coltura.

Particolare attenzione è necessaria anche laddove la coltura deve essere praticata nelle aree al di sotto dei 600 slm o in zone agricole a intensa attività orticola. Infatti, pur essendo qui le condizioni climatiche più idonee per la pianta di fagiolo, la coltura necessita di irrigazione, con intervalli di adacquamento molto ristretti, in particolare nella fase di sviluppo della pianta e di ingrossamento dei baccelli. Inoltre, a causa della forte pressione di patogeni e parassiti del fagiolo è necessario prevedere un’attenta e razionale gestione di difesa con diversi interventi fitosanitari. In alcune annate particolarmente favorevoli allo sviluppo di malattie crittogamiche, le malattie di origine fungine sono limitanti per la coltivazione. Infine, in tale areale, è fortemente sconsigliato l’allestimento della coltivazione per la produzione di semente di fagiolo per l’elevato rischio di infezione di patogeni/virus trasmessi per seme.

Le analisi di laboratorio

I sei ecotipi locali di fagiolo dopo risanamento sono stati caratterizzati dal punto di vista nutrizionale e funzionale, determinandone composizione nutrizionale, capacità antiossidante, contenuto in polifenoli e del potere riducente, capacità di radical scavenging nei confronti dei radicali DPPH e NO, capacità di inibizione degli enzimi α-glucosidasi e α-amilasi, contenuto di antocianine e flavonoidi. Lo studio di tali proprietà ha evidenziato che essi, oltre a un elevato valore nutrizionale, presentano attività antiossidante e ipoglicemizzante, cosa che li rende molto interessanti come alimenti funzionali.

I partner del progetto

Bioagritest srl Centro interregionale di diagnosi vegetale, Pignola (PZ) (Capofila); CREA-CI, Caserta; Dipartimento DiSBA, Unibas, Potenza; Comuni di Episcopia (PZ), Francavilla in Sinni (PZ), Pignola (PZ), Tolve (PZ), Sant’Angelo le Fratte (PZ); Ordine dottori agronomi e dei dottori forestali delle province di Potenza e di Matera; Associazione coltivatori custodi per la tutela e la valorizzazione del «Fasul ross scritto» del Pantano di Pignola (PZ); Inno srls – Potenza; Meltemi Vacanze & Resort, Matera; Qibli’ srl, Grottaglie (TA); Soc. agr. coop. Predium – Palazzo S. Gervasio (PZ). Aziende agricole in provincia di Potenza: Agricola Milano s.s. (Vaglio Basilicata); Bianconi G. (Pignola); Caggiano A. (Picerno); Castronuovo A. (Francavilla in Sinni); Ciminelli R. (Episcopia); Clinco G. (Palazzo San Gervasio); Colucci P. (Sant’Angelo Le Fratte); Faraldo M. (Tito); Ferretti A. (Pignola); Giannone R. (Palazzo San Gervasio); Lomonaco Soc. agr. (Muro Lucano); Pantone G. (Pietrapertosa); Sileo D. C. (Potenza); Terramia srl (Potenza); Vernucci A. (Pietrapertosa).

I risultati del progetto Purus sono stati illustrati nell’ambito del convegno finale il 24 luglio 2025 in località Rifreddo, Pignola (Potenza).