Il tema della “salute del suolo” ha acquisito importanza sempre maggiore nelle agende politiche europee e nazionali, in risposta al peggioramento di fenomeni come erosione, perdita di sostanza organica, compattazione, salinizzazione e contaminazione, aggravati dell’adozione diffusa di pratiche di gestione non sostenibili e dal cambiamento climatico. Recentemente, il Programma Europeo sul Suolo “EJP SOIL” ha fornito dati, strumenti e raccomandazioni politiche per una gestione sostenibile e coordinata della risorsa suolo.

Evoluzione delle politiche europee sulla salute del suolo

Dopo il fallimento della Strategia per la protezione del suolo del 2006, dal 2020, con l’approvazione del Green Deal Europeo e della Strategia “Farm to Fork”, si è avviato un programma molto intenso di sviluppo normativo a livello europeo, che riconosce il ruolo fondamentale della “salute del suolo” per l’ambiente e per un’agricoltura sostenibile. Nel 2021 è stata emanata la Strategia dell’UE per il Suolo al 2030, che mira a rendere tutti i suoli sani entro il 2050 e introduce il concetto di “One Health” (connessione tra salute del suolo, degli ecosistemi e degli esseri umani).

Nel 2023 è stata presentata da parte della Commissione la Proposta di Direttiva per il Monitoraggio e la Resilienza del Suolo (Soil Monitoring Law), con l’intento di proporre un sistema di monitoraggio comune per valutare la salute dei suoli europei e stabilire norme, principi e riferimenti per la loro gestione sostenibile, per il contrasto al consumo di suolo e la bonifica dei siti contaminati.

Nel 2024, è stato adottato il Regolamento sul ripristino della natura (Reg. UE n. 2024/1991), con l’obiettivo di fornire agli Stati membri impegni vincolanti per il ripristino di ecosistemi danneggiati, sia terrestri che costieri, marini, di acqua dolce, agricoli, forestali e urbani. Il regolamento, con riferimento al suolo, prevede l’adozione di indicatori chiave identificati in : i) l’indice delle farfalle comuni (indicatore di biodiversità); ii) lo stock di carbonio organico nei suoli minerali coltivati; iii) la percentuale di superficie agricola caratterizzata da elementi paesaggistici ad alta diversità. Il Regolamento stabilisce che gli Stati membri adottino misure volte a garantire, a livello nazionale, una tendenza all’aumento di almeno due di questi tre indicatori.

Un aspetto particolare della salute del suolo, ossia l’aumento del carbonio organico, è stato oggetto del Regolamento (UE) 2024/3012 del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione nell’Unione Europea per gli assorbimenti di carbonio ottenuti anche attraverso pratiche di gestione sostenibili (carbon farming) (figura 1).

Il Regolamento fornisce principi generali per la quantificazione, la contabilizzazione, il monitoraggio, la verifica e la certificazione dei crediti di carbonio scambiabili volontariamente sul mercato europeo e l’istituzione del registro pubblico. Maggiori dettagli sulle metodologie approvate per ogni pratica di carbon farming saranno descritti negli atti delegati al Regolamento la cui adozione è prevista alla fine del 2025.

Gli atti delegati sono sviluppati dalla Commissione Europea in collaborazione con un Gruppo di esperti e saranno aperti a consultazione pubblica questo autunno.

Una volta approvate le metodologie, la Commissione avvierà il riconoscimento degli schemi di certificazione. Infine, il registro pubblico europeo dovrebbe essere operativo dal 2028.

In EJP SOIL (vedi L’Informatore Agrario n. 15/2025) è stata promossa un’intensa attività di confronto con i referenti europei, con l’obiettivo di approfondire aspetti tecnici e rispondere ai nuovi bisogni emersi nel corso dell’iter legislativo.

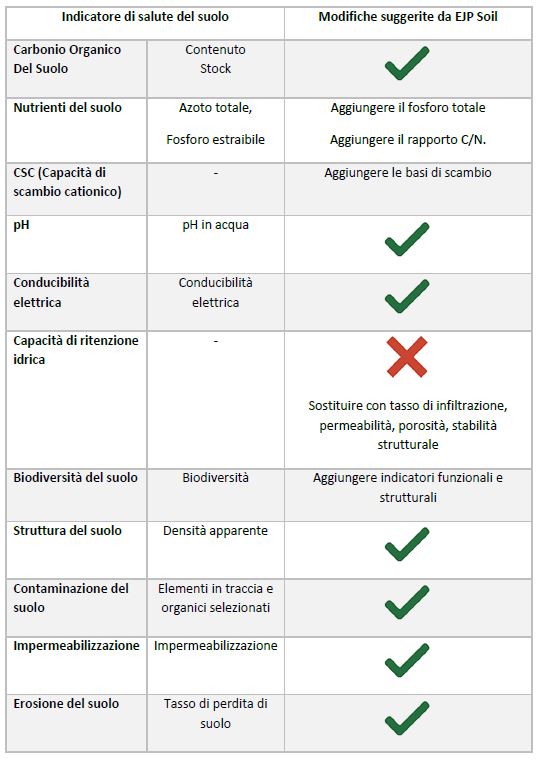

Un’attività chiave ha riguardato la sintesi delle evidenze disponibili sugli indicatori di salute del suolo, cioè quelle proprietà che andrebbero monitorate per valutare l’impatto delle pratiche di gestione sulla salute del suolo. La comparazione delle banche dati del suolo di 24 paesi europei ha rivelato un’elevata variabilità dei potenziali indicatori di salute del suolo, sulla base di queste evidenze, EJP SOIL ha proposto di modificare gli indicatori indicati nella SML, e tali proposte sono state accolte per buona parte (Tabella 1).

EJP SOIL ha anche analizzato gli attuali schemi internazionali di certificazione del carbon farming, rendendoli ispezionabili mediante web app, attraverso una sintesi grafica ed interattiva (Carbon Scheme Inventory, http://reports.crea.gov.it/powerbi/CarbonSchemesInventory.html) (figura 2).

Questo inventario evidenzia l’esistenza di diversi modelli di pagamento, pratiche agricole ammissibili, metodologie di quantificazione e contabilizzazione di altri co-benefici, e rappresenta un contributo essenziale per i professionisti oltre che per i ricercatori e decisori politici.

Sulla base di questa panoramica, e anche della percezione degli stakeholder raccolta attraverso metodi di indagine partecipativa, è stata delineata una roadmap per l’implementazione di progetti di carbon farming a livello locale e regionale (https://research.wur.nl/en/publications/roadmap-for-carbon-farming-schemes-road4schemes-deliverable-d21-2).

Impatto e risultati del progetto EJP SOIL a livello nazionale

Nell’ambito delle politiche ambientali italiane, la Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 include azioni specifiche per la tutela del suolo e la sua fertilità. Inoltre, sono diversi gli strumenti di finanziamento, quali il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, che supportano pratiche agroecologiche per migliorare la salute del suolo, ad esempio attraverso la definizione di criteri minimi di tutela ambientale da rispettare per l’accesso ai sussidi PAC (condizionalità), pagamenti diretti e l’attuazione di interventi volontari (Ecoschemi e misure Agro-Climatiche-Ambientali dello sviluppo rurale).

CARBOSEQ, uno dei progetti di EJP SOIL, ha studiato come le misure del PSR della Sicilia (2014–2022) abbiano influenzato la quantità di carbonio presente nei suoli. Per farlo, i ricercatori hanno usato modelli e mappe (GIS), basandosi su dati AGEA, informazioni sul clima, mappe dei tipi di suolo e dati sulla produzione agricola. I risultati mostrano che le misure del PSR hanno avuto un effetto positivo, aiutando i suoli siciliani a trattenere più carbonio. Tuttavia, l’impatto varia molto a seconda del tipo di terreno e delle colture presenti (più informazioni al link https://zenodo.org/communities/ejp_soil_carboseq/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest).

EJP SOIL ha anche contribuito alla stesura di una prima bozza delle Linee guida per la certificazione degli assorbimenti di carbonio generati su base volontaria, nel settore agricolo e forestale, come previsto dalla Legge 41 del 2023, art. 45 emanata nell’ambito dell’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le linee guida descriveranno le modalità di quantificazione e certificazione dei crediti di carbonio scambiabili sul mercato Italiano e saranno definite con decreto interministeriale MASE e MASAF.

Sempre nell’ambito del PNRR è stato definito un complesso di misure per il settore agricolo per la logistica Agroalimentare, l’Agrisolare, la Meccanizzazione, le Filiere e il Miglioramento delle Infrastrutture Irrigue, per un totale di 6 miliardi di euro, ed è stato avviato il progetto PNRR-SIM dedicato alla realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione degli effetti del cambiamento climatico, per la tutela del territorio e delle risorse idriche dai rischi naturali e indotti (https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/investimento-1-1-realizzazione-di-un-sistema-avanzato-ed-integrato-di-monitoraggio-e-previsione), che prevede diverse misure per il monitoraggio e la gestione sostenibile del suolo. Anche per questa progettazione nazionale il supporto di EJP SOIL è stato prezioso.

“Road4Schemes”, altro progetto di EJP SOIL, ha promosso un’indagine all’inizio del 2023 evidenziando una bassa presenza di progetti di carbon farming in Italia nel settore agricolo. Seppur l’indagine non può essere considerata né aggiornata né esaustiva, le rilevazione di soli 3 sistemi di certificazione di carbon farming sviluppati ed implementati in Italia delinea una scarsa fiducia nel settore da parte delle aziende agricole e può in parte essere spiegato dall’incertezza normativa, dalla difficoltà di prevedere gli introiti che possono derivare dall’implementazione di un progetto di carbon farming, dall’affidabilità e credibilità di alcuni sistemi di certificazione.

Nonostante ciò, quasi 1.500 portatori di interesse, a domanda specifica, hanno indicato il carbonio organico del suolo come una delle prime tre principali minacce, o anche opportunità, per la salute del suolo. Gli stakeholder italiani hanno indicato come priorità più urgente la perdita di carbonio organico nei suoli, seguita da due criticità strettamente connesse: l’erosione e il consumo di suolo. Secondo quanto emerso dalle consultazioni, le azioni di ricerca prioritarie dovrebbero concentrarsi soprattutto sullo studio dei meccanismi, delle cause e delle possibili soluzioni per contrastare la perdita di carbonio organico nel suolo. Un altro ambito ritenuto fondamentale è quello della gestione sostenibile dei nutrienti e delle risorse idriche.

Gli stakeholder hanno evidenziato che le principali difficoltà potrebbero non essere di tipo tecnico, ma legate a ostacoli come la scarsa accessibilità alle informazioni, la mancanza di formazione adeguata, la complessità nella gestione, i costi elevati e la pressione sociale che spesso scoraggia l’adozione di pratiche più sostenibili. Gli stakeholder hanno inoltre sottolineato l’importanza di una politica chiara e coerente che incentivi gli agricoltori a gestire in modo sostenibile i propri suoli, anche attraverso forme di sostegno finanziario dedicate, e di una serie di politiche e misure mirate a livello nazionale per affrontare i problemi relativi al suolo da sviluppare in stretta collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali.

Prospettive future per l’Italia: sinergie tra scienza, agricoltura e policy

Per tradurre i risultati della ricerca in azioni concrete, è fondamentale rafforzare strutturalmente il dialogo tra comunità scientifica e agricoltori, valorizzando questi ultimi come custodi attivi del suolo e co-creatori di conoscenza. È altrettanto importante consolidare i legami tra ricerca, organizzazioni professionali e decisori politici. Un ruolo chiave è svolto dai tecnici e dagli ordini professionali, che fungono da ponte tra ricerca, politica e pratica agricola. L’Italia, con la sua diversità pedoclimatica e la ricchezza dei suoi sistemi agroecologici, può svolgere un ruolo di primo piano nel contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo di suoli sani entro il 2050.

Ciò implica un impegno a livello nazionale nell’integrare i risultati e le raccomandazioni del progetto EJP SOIL nelle principali politiche di settore, in particolare la PAC, i Piani di ripristino e il Piano Integrato per l’Energia e il Clima. È fondamentale sviluppare strumenti decisionali che integrino le informazioni scientifiche con i sistemi di monitoraggio territoriale, facilitando la pianificazione e l’attuazione di politiche più mirate ed efficaci, ed investire nella creazione di piattaforme digitali interoperabili, che raccolgano dati sullo stato del suolo a livello nazionale e li mettano a disposizione dei diversi attori coinvolti (ricercatori, tecnici, amministrazioni pubbliche e agricoltori) in un’ottica di trasparenza e supporto all’azione collettiva.

La complessità delle sfide legate alla salute del suolo richiede infatti un rinnovato impegno per una governance integrata, fondata su dati affidabili, accessibili e condivisi.

Di Valentina Baratella, Irene Criscuoli, Maria Fantappié, Roberta Farina, Ilaria Falconi, Silvia Vanino, Francesca Assennato, Giovanni Dara Guccione